序 文

历史是一条蜿蜒曲折的长河,是一段段永不止步的旅程,而奋斗就是长河里那汹涌的浪头,就是旅程中那矢志前行的脚步,远看平淡无奇,近看光彩动人,后人就在这前人耕耘的大地上感受着先辈们劳动和创造的洪恩,并开启着新的希望与新的航程!

吕梁山上鱼米乡

不信你来看青塘

要问青塘啥******

芦苇海眼粽飘香

这是市委书记李正印在临县前青塘村调研时即兴而作的一首诗,诗的背后,则是一段粽叶飘香的历史。

今天,就让我们一起去走进临县前青塘村,用一段视频、一组照片、一些文字,来追寻乡村的历史记忆,破译“粽香青塘”背后的文化密码,解读它的昨天、今天与明天。

“城南十里,湫河西边;池塘天生,碧水盎然;青草绿树,地涌甘泉;王氏迁临,择此而安;苇苗离离,粽席特产;人杰地灵,绿水青山。”这是临县县志对前青塘村的记载,短短几句韵文,道出的是前青塘的悠久与独特、美丽和神奇。

前青塘村因水而名——村中有一泉眼,人称“海眼”,清澈的泉水常年奔涌,汇集成塘,于是前人起名“青塘”。青塘像一颗璀璨的明珠,撒落在蓝天白云和青山绿水之间,滋润着一代又一代远客和村民。

说起“海眼”,则另有传奇。据山西水文资料记载,青塘“海眼”形成于远古,今日青塘正好地处上古地下河水道转弯处,而河水因被石壁挡道形成蓄水盆地,故而有了泉水长涌不息的地理奇观。即使是在百年不遇的大旱之年,水位也不会下降。就是这湾连绵不绝的秀水,浇灌了方圆千亩沃土,养育了祖祖辈辈的青塘人。

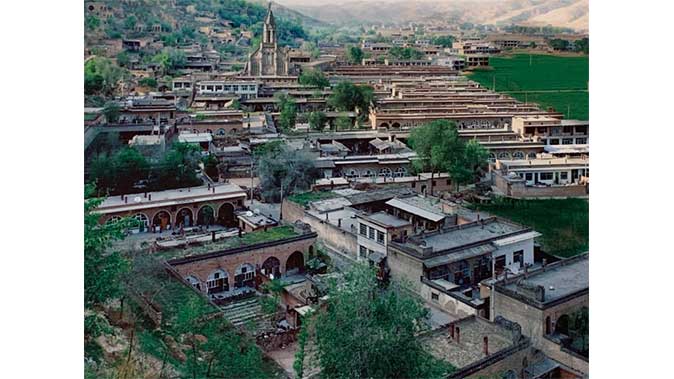

因史闻名——早在元代,这里就有移民入驻并始建“奉天寺”。2014年前青塘村入选*********传统村落名录,2015年被命名为中国乡村文化记忆工程示范村,2017年被命名为休闲农业乡村旅游示范村,2019年更被命名为中国历史文化名村。村中的每一条古巷、每一块石板,都承载着历史的记忆,都记录着过往的沧桑。

走入青塘,呈现眼前的是绵延明清两代的古村民居建筑群,仿佛让人穿越到了那个钟声悠远的年代。这条有200多年历史的青塘老街,见证过那段厚重香远的粽香故事,凝固着青塘人艰辛曲折的奋斗历程。

相传清代乾隆年间,有一御前侍卫张旺,某日来临县前青塘看望好友王翊清。王以青塘粽子招待好友。张侍卫吃后赞不绝口,遂带此粽子敬献皇帝,并大获御赞,于是青塘粽子成为特色贡品。王翊清也因粽子牵手皇家,生意越做越大,***终财居显位。据碑文记载,前青塘王家后代还曾捐助官方勤王劳师而获皇帝嘉奖,家势愈富。清光绪年间,王氏十四代传人王佩桁的家产达38万两白银,拥有碛口至白文成千上万亩土地,王家店铺不仅走出临县,开到平遥、包头,更远至北京、天津,成为一时豪富。

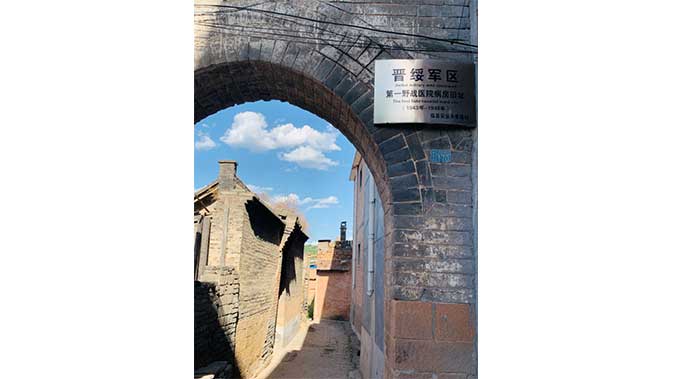

因红留名——在抗日战争和解放战争年代,前青塘村曾经是革命根据地,有着不少红色记忆。

1948年,中央后委和西北局在临县驻扎,为新中国诞生做出重大贡献。当时,中央后委的野战医院,就设在前青塘村教堂旁边的古院。这里治好了一位位冲锋在前线的战斗英雄。也送走了一位位为革命流血牺牲的英烈:

民族英雄续范亭病逝于此并在此举行追悼会,后埋葬于青塘,1950年迁葬于太原市双塔寺烈士陵园。

湖南省原地下党省委书记刘文烈士,也是在此病逝并安葬于青塘,2019迁葬于晋绥解放区烈士陵园。

据统计,抗日战争和解放战争时期,青塘村共安葬革命烈士200余名。至今每年正月,前青塘人闹秧歌首站去处就是去祭拜烈士,祭奠这些不朽的灵魂。

而前青塘野战医院旧址,不正记录了一个古老民族为独立解放而发出的呐喊与抗争?那高墙上的弹洞和石板古道的印痕,则无不在用生命和忠诚与救亡兴国前赴后继的英魂们一起,谱写和合奏着一组雄宏壮阔的交响。

说起青塘的文化,必须首先从青塘粽子说起。

这闻起来清香诱人,吃起来甘甜糯滑的青塘四季粽,它不但有着跻身皇家贡品的历史背景,在它的背后还深藏着很浓郁的文化寓意:

端午祝福粽:一双巧手,两片苇叶,三颗红枣,四角金莲,五月端午,六六大顺。

七夕爱情粽:一颗红枣敬老天,两颗红枣结姻缘,三片苇叶做洞房,马莲一扎成家园。

九九长寿粽:心底一枣去杂念,四片苇叶来修行(睡眠、运动、心态、饮食)五颗红枣定魂魄(五戒:贪、怒、痴、怨、慢),长命百岁作仙翁。

结 语

神秘青塘,古代、近代、现代、当代都留下刻骨铭心记忆,灰色、蓝色、红色、绿色实现完美融合统一;

民俗青塘,端午文化、春节文化、中秋文化、清明文化异彩纷呈,敬祖仪式、敬天仪式、敬人仪式、敬业仪式隆重热烈;

锦绣青塘,加工、餐饮、旅游、种植产业齐头并进,政治、经济、文化、教育实现******发展。

前青塘的文化是天人合一的文化,是厚德载物的文化,是和谐共荣的文化。我们相信,它所折射出的奕奕光辉,昭示了民族文化的恒远不衰和历久弥新,这也正是“粽香青塘”背后秘密的所在。